�� �� �T �K ��

|

�Ñ�J���^�S�̉h�͋I���O814�N����I���O3���I�̂��ƁB�|�G�j�푈�Ń��[�}�R�ɔj��S�Ă̕����͏Ă�����ꂽ�B

���̃��[�}��646�N�ɂ̓A���u�l�ɂƂ��đւ���A1492�N�ɂ̓I�X�}���g���R�̎x�z���ɁA������1881�N�ɂ̓t�����X�̐A���n���A�Ɨ������̂�1956�N�ł����B

�n���C�̗v���ɂ���A�C������g��������ɍs���ΎܔM�̃T�n���������L����n���I�ɂ��l�X�Ȋ�������Ȃ̂ł��B�C�X�����ł����ă��[���b�p�I�ȃi�C�X�ȃp���_�C�X�A�����ɑ����̋��������Ղ��_�݂��Ă���̂��������܂���B�܂��͈�ՒT�K�҂ł��B |

�I���O814�N�t�F�j�L�A�̉����G���b�T�̓��o�m�����炱�̒n�ɓ���A�����ɒ������݂���J���^�E�n�_�V���g�i�V�������j�ƌĂ�Ă��܂����B�C��f�Փ��ō��͔ɉh���܂������A�Ȃɂ����[�}�ɋ߂����܂����B�|�G�j�푈���O���ɂ킽���ă��[�}�Ɛ킢�A�����n���j�o���������g���ăA���v�X�z���̐킢�����s���܂������A�R�N�Ԃ̘U���̖��ח����Ē��̑S�Ă��j��܂����B

�J���^�S�̃��[�}��ՁE�s���T���̋u �J���^�S�̃��[�}��ՁE�s���T���̋u

�s���T���̋u�A�I���T���Ƃ̓M���V����ŋ��v�̈Ӗ��A���v�̓`�����˂̒n�B�����G���b�T�����v�ꖇ�̓y�n������邱�ƂɂȂ�A���̊v���čׂ��R�����A�傫�ȗւ�����Ă��̒��̍L��ȕ~�n����ɓ��ꂽ�ƌ����`�����c���Ă��܂��B

���̈�Ղ̋K�͂͏��������A�J���^�S�̒��S�n�ł����B���[�}�l���J���^�S�̒���O��I�ɔj���`�Ղ��c���Ă��܂��B���������������₵�悤�Ǝv�������A�悢���Ȃ̂ōĂђ���������ꏊ�ł��B�~�n���ɃT�����C����y1890�N�t�����X�ɂ���Č��݂���܂����B1270�N�\���R�����ɎQ�������̒n�ŗ��������t�����X�������C9���ɕ������̂ł��z�ƃJ���^�S�����ق�����A���[�}����̒��������_�������Ă��܂����B

�|�G�j�l�̕�n�g�t�F�F�d�C�Y�����[�}����O�̃t�F�j�L�A�l�c���̂���Q�A���z�Ɖ��̐_�o�[���n�����_�a������B�����тƂ��čՂ�ꂽ�Ƃ��A���邢�̓��[�}�l�̂ł����������͂������ł͂Ȃ��B�����ȐΔ肪����ł��܂����B

�Ñ�J���^�S�̌R�` �Ñ�J���^�S�̌R�`

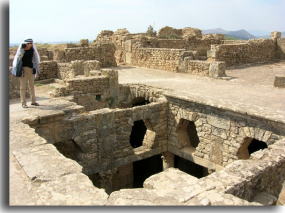

�R�`�Ղ͓�d�̉~�`�����Ă��܂����B�R�` �̎�O�ɒ����`�ŏc�T00����300���̏��Ɨp�̋���ȍ`�����݂���Ă����B���͂ɂ͑q�ɌS�����Ă��A�����̍������~�ς���A�n���C�f�Ղ̑傫�ȋ��_�̈�ł���A�����̔ɉh�U�肪�Â�܂��B�܂��A�R�`�͒��a300����220�ǂ̌R�D���W���ł��A�h�b�N�����݂���A�����b�R�܂ł̒n���C���݂�A���s�Ƃ������͂ȑD�c�������ɔ����Ă����̂ł��B���ł͎��ӂ͏Z��̈ꓙ�n�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����A�C�R�����������J���^�S�炵���A�R�`�̉~�`�x�͍��ł��͂�����c���Ă��ċ����[�����̂ł����B �̎�O�ɒ����`�ŏc�T00����300���̏��Ɨp�̋���ȍ`�����݂���Ă����B���͂ɂ͑q�ɌS�����Ă��A�����̍������~�ς���A�n���C�f�Ղ̑傫�ȋ��_�̈�ł���A�����̔ɉh�U�肪�Â�܂��B�܂��A�R�`�͒��a300����220�ǂ̌R�D���W���ł��A�h�b�N�����݂���A�����b�R�܂ł̒n���C���݂�A���s�Ƃ������͂ȑD�c�������ɔ����Ă����̂ł��B���ł͎��ӂ͏Z��̈ꓙ�n�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����A�C�R�����������J���^�S�炵���A�R�`�̉~�`�x�͍��ł��͂�����c���Ă��ċ����[�����̂ł����B �����̐}�� �����̐}��

�o�u���o�ς��I�����}���鍠�A�킪���͂��ނ����ɓ����A�Ƃ߂ǂȂ��A�o���͂���A�C�O�̕s���Y���Ƃ�������A�l���̊y���݂�S�̖L������ǂ킸�A�e���ɑ���U�镑���⍑�ۍv�����u���v�����ŁA�l�I�����͍s�킸�A���O��������{�l�́u�G�R�m�~�b�N�A�j�}���v�ƌ����Ă��܂����B �o�u���o�ς��I�����}���鍠�A�킪���͂��ނ����ɓ����A�Ƃ߂ǂȂ��A�o���͂���A�C�O�̕s���Y���Ƃ�������A�l���̊y���݂�S�̖L������ǂ킸�A�e���ɑ���U�镑���⍑�ۍv�����u���v�����ŁA�l�I�����͍s�킸�A���O��������{�l�́u�G�R�m�~�b�N�A�j�}���v�ƌ����Ă��܂����B

���̗l�����̓s�s���Ɓu�J���^�S�v�S�����̂����ɑ�ώ��Ă���ƌ����A�č��̊j�̎P���Ōo�ςW�����Ă��邱�Ƃ��A�J���^�S�̗b���ł̐킢����A痂��������炪�A�₪�ăo�u��������}������{�ƃJ���^�S���ŖS���Ă����p�������`�ł���ƌ����Ă��܂����B�X�{�N�Y���͍��ۍv�����ǂ�����čs���Ηǂ��̂��͍��������Ă��������� ���{�̎p���u�J���^�S�̃R���v���b�N�X�v�ƕ\�������̂ł����B

�A���g�j�E�X�̑嗁�� �A���g�j�E�X�̑嗁��

�Ñネ�[�}���㐢�E�ł��ő勉�̗���A���g�j�E�X��������͒n���C�����n���锲�Q�̃��P�[�V�����ł��B�C�Ɍ������ėΑ����Ȃ��炩�ȌX�Βn�Ɍ��Ă��A�p������]�ł��܂��B�����ʼn��������␅�������Ă̂�т�߂�������ō��̖����ɂȂ邱�Ƃ܂������Ȃ��ł��傤�B���̏؋��ɁA���ǂȂ�̑�~�n�ɂ�18�N�ԑ哝�̂̈֎q�ɍ���Â��Ă���x���E�A�����̑劯�@���ǂ�����Ƃ�������ł���̂ł��B���A������Ɍ������Ă̎ʐ^�B�e�͂��@�x�ł����B

�U�O�[�A���̐������i2000�N�O���瑱�����E�Œ��̐����j �U�O�[�A���̐������i2000�N�O���瑱�����E�Œ��̐����j

���n�J�C�������Ɍ������r���A�X���ۂɑ傫�Ȑ�����������܂��B���[�}�̐����Ղ͊e�n�Ō��邱�Ƃ��ł��A�������������̂ł����A���̐������͑S��35�q���ւ���̂ŊX���̍ۂɉ��X�Ƒ����s��Ȃ��̂ň��|����܂��B2���I�ɑ���ꂽ�ɂ��S�炸�A�U�O�[��������A���^�S�܂ł킸���ȌX����邽�߁A���̑����͒n�����A���ł�20�q���c���Ă��Ĉꕔ�g�p���Ă���̂ɂ͂���ɑ傫�ȋ����ł��B

�P�O�O���[�g���łP�V�Z���`�̗���������Z�p�������Ă����̂ł��B����ł��ۑ���Ԃ͈����A���E��Y�ł���̂ɂ��������Ȃ����������܂��B

�r�U���`������Ō�̒n�u�X�t�F�g�D���v�A�V���I���r�U���`���鍑�̃O���S�A�[�����A��s�R���X�^���`�m�[�u���i���̃C�X�^���u�[���j����Ɨ���錾���Ă��̒n�Ɏ�s���삭��܂����B���̌�Q���l�ȏ�̃A���u���ɏP�����A���̗��j�͏I�����܂����B

�X�x�C�g���ɂ��郍�[�}������X�t�F�`������� �X�x�C�g���ɂ��郍�[�}������X�t�F�`�������

���[�}�����X�t�F�g�D���Ƃ������B�ꐢ�I�Ɍ��݂���Q���I�ɂ̓I���[�u�������唞�̗A�o�ʼnh�����B���[�}���ꥋ�������E�j���t�F�E���E�t�H�[�����Ƒ����_�a�S�i�~�l�����@�E�W���s�^�[�E���j���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B�R�̎Ђ͂��炵�����̂ŁA����K�₵����Ղ̒��ōł��C�ɓ��������������̈�ł����B

139�N�Ɍ��Ă�ꂽ�A���g�j�E�X�E�s�k�X�̑傫�Ȗ����蔲����ƃt�H���������ꂻ�̐�ɐ_�a�S�������̂ł��B�R�̌��������R�ƕ��т��ꂼ�ꂪ�����咣����̂ł��B

�N�����Ȃ��t�H�����ɘȂނƁA2,000�N�O�Ɠ��������������ʂ�߂��čs���A�������Ԃ������Ă����܂ŗ����b�オ�������Ɣ[������̂ł����B���炭���Ċό��q�����Ȃ��Ȃ�ƁA�Ǘ��l�̂���������ė��āA�u�ǂ����̂������邩��t���ė����v�Ƃ����̂ōs���Ă݂�ƁA�����O���ăW���s�^�[�̗����������ē����Ă���܂����B�����ɂ�2,000�N�O�̐F�h��̒������ꂽ�ǂ����ꂢ�Ɏc���Ă���̂ł����B�����ɂ͖����̕��������Ă��܂����B

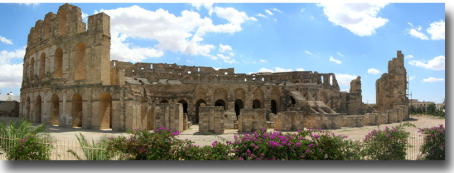

�G�����W���~�`���Z���i���j �G�����W���~�`���Z���i���j

�I���[�u�̐��Y�ƗA�o�ʼnh�������[�}�̓s�s�e�B�h���X�̒��̗L�͎Ҏs���̊�t�łQ�O�O�N�����猚�݂��n�܂�܂����B�S���f�B�A�k�X�P���̗��̂Ƃ��H���͈ꎞ���f���܂������A�S���f�B�A�X�R���̎����i238�`244�N�j�Ɋ������܂����B�����̖̂��_�͌����̌����̑傫���ɔ�Ⴕ�����߁A�傫����Α傫���قǗǂ������̂ł��B���̓��Z��͓����̎s���̑����̎O�{��35,000�l�����e�ł���傫���ƂȂ�܂����B�傫���̓��[�}�m�R���b�Z�I�����菬���������Œ��a162m�Z�a118������40���ł������B���Ȃ݂ɁA���[�}���Z��͒��a188m�Z�a156������57�����e�l��50,000�l�ł������B

���[�}����̋���ȃG���E�W�F���̉~�`���Z���i���j

|

���[�}�̓��Z���菬�Ԃ�ȑ傫���ł��������������Ȃ�c���Ă���A�����̊i���̏�ʂ�f�i�Ƃ�����ɂ͏\�����������̂���K�͂ł����B�������ʂ����Q�ŁA���Α��̐����悭��������̂ł����B�����͂��łS�R���ɂȂ��Ă��܂����B |

�Ñネ�[�}����ɂ̓��[�}�A�A���L�T���h���A�A�J���^�S�Ƃ�������s�s�ɐH�����������鍒�q�Ƃ��Ē鍑���ł��ŏd�v�̓y�n�ł������s�s��Ղł��B �Ñネ�[�}����ɂ̓��[�}�A�A���L�T���h���A�A�J���^�S�Ƃ�������s�s�ɐH�����������鍒�q�Ƃ��Ē鍑���ł��ŏd�v�̓y�n�ł������s�s��Ղł��B

�`���j�X����U�N�A���܂ł͓r���������H����������Ă��āA���K�ȃh���C�u�������܂��B

�k�~�f�B�A��������r�U���`���鍑�̎���܂ʼnh�����������ɁA�����[�����̂������U������܂����B

�u���E���W�A�n����ՁF����ʂɃ��[�}����̐����ȁ@���U�C�N���c���Ă��܂��B����͂��̓��̈�u�r�[�i�X�v

|

�@��� �@���

�����͎O�w��������K��K�A�����Ēn���ɂ�����w���@���Ă��܂������A�n�k�̂��߂P�K�Q�K�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B�n�����ɂ͕����̂��钆������������A���͑N�₩�ȃ��U�C�N�ŏ����Ă��č��ł����̏����������ƕ�����̂ł��B���̏����ł��n���͂Ђ���Ƃ��ēV�R�̃N�[���[�Ƃ��Ă̖�ڂ��ʂ����Ă���̂ł��B�㉺�������������Ă���A�����̃g�C�����������ł����̂ŋ���������ꏊ�ł����B

�������Ȃ���A���������̃��U�C�N�͂قƂ�ǔ������Ĕ����قɈړ����Ă���̂ŁA��ώc�O�ł����B���邪�܂܂łł̃��U�C�N�^�C���������Ō����������̂ł����B �������Ȃ���A���������̃��U�C�N�͂قƂ�ǔ������Ĕ����قɈړ����Ă���̂ŁA��ώc�O�ł����B���邪�܂܂łł̃��U�C�N�^�C���������Ō����������̂ł����B

����� �����

���E��Y ���E��Y

�k�A�t���J�ł��L���̕ۑ���Ԃ��ǂ�1997�N�ɐ��E��Y�ɂ��Ȃ��Ă���h�D�b�K��Ղ����w�B�W���U�O�O���̍���ɂ���A����̗��ł͂߂Â炵�����敗�������u�₩�Ȋό��ƂȂ�܂����B�I���O2000�N�Ƀk���f�B�A�l���Z�ݎn�߂��̂��ŏ��v�B�I���Q~�S���I�ɂ����Ƃ��h���A1���l�ȏオ�Z��ł����ƌ����Ă���B�r�U���`������ɂ͗v�lj�����Ă����B�����ł��A�J�j�̎��ڂ͓ˑR�̉J���~�炵���̂ł����B

�h�D�b�K�̃��[�}�����

|

�`���j�W�A�ő�K�͂̃��[�}��Փ���������Ƃ����Ȃ�傫�Ȍ���Ղ������Ă���B����Ƌq�Ȃ͑�ϗǂ��o���Ă��āA���ł��\���g�������ŁA���ۂɂɂ����낢��ȍÂ����Ɏg���邻���ł��B�u�̎Ζʂ𗘗p���đ����Ă���̂�15������K�i�Ȃ̍ŏ�ɍ����Ă݂�ƁA�������ɓc�����i���L����A���̒n���A�����ɖL���ł����������z���ł���̂ł��B |

�L���s�g�� �L���s�g��

���䂩�猩���q��

|

�č��̃z���C�g�n�E�X�̌���̂悤�������ł��B�Ñネ�[�}�s�s�̒��S�̓t�H�[�����Ɛ_�a�B�����̓��s�e���_�a�i�W���s�^�[�j�������͂�����Ǝc���Ă��܂��B�U�{�̃R�����g���͍������݂ŁA���X���镗�i��\�����Ă���̂ł����B�����ɂ͋���ȁi�U���j�W���s�^�[���������������ł�

�A�[�L�����[�_�a�ƃ[�E�X�_�a�A�t�H�[�����A�R���R���f�B�A�_�a�A���L���A����A�g���t�H�����̉Ƃ�����ł��܂����B

|