�R�D

�@�@�@�����ɍL����Ñ��Ղ̗��@�Q�O�O�Q�N�U��

�c�[���X�g�|���X �c�[���X�g�|���X

�����_���ɓ�������ƃo�X�Ɉ�l�̌x�@������荞��ł��܂����B�c�[���X�g�|���X�������ł��B���e�Ǝ�����Q�ŗ��s�����s�҂̈��S�̂��߂ɍŌ�܂œ��s����Ƃ̂��Ƃł����B�ό������Ƃ��Ă̎Y�Ƃ�傫���S�����ƂȂ�A���Ƃ����ĂX���P�P���̎�����C�X���G���ԂƂ��a瀓��͊ό��q�Ƃ͊W�Ȃ����S�Ȃ̂ł��Ƃ������b�Z�|�W�Ȃ̂ł��傤�B

�ĊO�����ڂł�������������������ł��B

�����_���̃��X�g�����̃p���Ă��� �����_���̃��X�g�����̃p���Ă���

�W�F���V���߂��̃��X�g�����ŐH���B����Ƒ傫�ȃp���ɏo��܂����B���a�U�O���������R����������ł��傤���A �Ă����ăp�����e�[�u���ɉ^��Ă��܂����B���̍������͖{���̂��y���ł��B�O��T���_��y�[�X�g�ɂ�����A�H�����y���ނ��Ƃ��o����̂ł��B���A���̂����肩��A���Ȃ�̐l�����ɂ�i���n�߂Ă��������悤�ł����B����ς萶��ƃJ�b�g�t���[�c�́@ �Ă����ăp�����e�[�u���ɉ^��Ă��܂����B���̍������͖{���̂��y���ł��B�O��T���_��y�[�X�g�ɂ�����A�H�����y���ނ��Ƃ��o����̂ł��B���A���̂����肩��A���Ȃ�̐l�����ɂ�i���n�߂Ă��������悤�ł����B����ς萶��ƃJ�b�g�t���[�c�́@ �@�ԐM���ł��傤�B �@�ԐM���ł��傤�B

���̃��X�g�������o�悤�Ƃ�����A���m�l�̒c�̋q���琺��������܂����u���{�l�ł����H�v�����ł��Ɠ����A������͂ƕ����Ɓu�C���h�l�V�A����v�Ƃ̎��ł����B�����̊F����͓��Ƀx�[���������Ă��܂����B���X�����Ȃ̂ł��傤�B����Ȉً��̒n�œ������m�l���o���킵���̂Ŏv�킸��������Ă��܂��܂����B�u���{�̓g���R�ɕ��������v�ƌ����ƈꓯ�{���ɂ������肵�Ă��܂����B

�i�P�b���`�R�b���[�}����j �i�P�b���`�R�b���[�}����j

�t�H�[�����i�I�[�o���v���U�j �t�H�[�����i�I�[�o���v���U�j

�C�I�j�A�ň͂܂�Ă���L��

���[�}�l������O����W�F���V���͏W���Ƃ��đ��݂��Ă��܂����B�I���O�R�R�Q�N�A���L�T���_�[�剤�����̒n��т��P����������ł��B���̌�Z���E�R�X���̕���ネ�[�}�R���I���O�U�S�N������A���n�Ƃ��A�_�}�X�J�X�E�y���E�E�����P�O�̓s�s����Ȃ�A���f�J�|���X���`�����܂����B

���H ���H

�t�H�[��������k��܂ŗ� �������сA�U�O�O���̐ΊD��Ώ�ɂ͓����̃L�����o���̓Q�̐Ղ��͂�����Ǝc���Ă���A���������Q�O�O�O�N�O�̊X���Ɏ�������э���ł��܂��܂��B���݂P�T�̃r�U���`���̋������������Ă��܂����܂��܂��n���ɂ͑����c���Ă��邻���ł��B �������сA�U�O�O���̐ΊD��Ώ�ɂ͓����̃L�����o���̓Q�̐Ղ��͂�����Ǝc���Ă���A���������Q�O�O�O�N�O�̊X���Ɏ�������э���ł��܂��܂��B���݂P�T�̃r�U���`���̋������������Ă��܂����܂��܂��n���ɂ͑����c���Ă��邻���ł��B

�A���e�~�X���� �A���e�~�X����

��傩��k��ɔ�����J���h�W�O�O���ɂ͂Q�{�̃f�N�}�m�X���l�ʖ��ڈ�Ɍ������Ă��܂��B���������R���A�S���R.�Tkm�̏�ǂ��W�F���V���S�̂�����Ă��܂����B

����͂���ŏ����Ȃ��Ă��܂����B���� �Ƃ��������ł��B �Ƃ��������ł��B

������߂��̔��X�ŃA���r�A�M�����R�ŃQ�b�g�A�p�����悹��̂ɗǂ������ł��B�ĊO���������Ǝv���܂��B ������߂��̔��X�ŃA���r�A�M�����R�ŃQ�b�g�A�p�����悹��̂ɗǂ������ł��B�ĊO���������Ǝv���܂��B

�C�O�̂��y�Y�͉䂪�Ƃł͐����p�i��H�i�������̂ł��B�A�����Ă���̗������������������ē�{�y���߂܂��B

�A���}���̓����_���n�V�~�e�����̎�s�A�l �A���}���̓����_���n�V�~�e�����̎�s�A�l ���P�T�O���l�C���W�O�O���A�X�̖k�������͐V�s�X�A�����Ɠ쑤�͋��s�X�X�O�O�O�N�O�̐�j���ォ��l�ނ��Z��ŏW�����`�����Ă����X�A�����ɂ́u���o�v�Ƃ������œo�ꂵ�܂��BBC�RC�G�W�v�g�E�v�g���}�C�V�I����̂��M���V�����̓s�s�����݂����܂����B�w���N���X�_�a ���P�T�O���l�C���W�O�O���A�X�̖k�������͐V�s�X�A�����Ɠ쑤�͋��s�X�X�O�O�O�N�O�̐�j���ォ��l�ނ��Z��ŏW�����`�����Ă����X�A�����ɂ́u���o�v�Ƃ������œo�ꂵ�܂��BBC�RC�G�W�v�g�E�v�g���}�C�V�I����̂��M���V�����̓s�s�����݂����܂����B�w���N���X�_�a

AD�PC�`�p���X�`�i�ɍL����M���V���l���̓s�s�Q�f�J�|���X�̂ЂƂƂ��Č��Ղ̋��_�Ƃ��ĉh���܂����B �߂��Ɏc�锼�~�`���ꌻ���ł����j�������������͍��ЂƂƂ��A�s�̒��S�ɂ���܂��B �߂��Ɏc�锼�~�`���ꌻ���ł����j�������������͍��ЂƂƂ��A�s�̒��S�ɂ���܂��B

�V�[���x���O�n�_ �V�[���x���O�n�_

���C�܂łP�T�����̒n�_�A�����͊C���O����\���Ă��܂��B�������牺�邱�ƂS�O�O�������ɂ͏o���̂Ȃ���DEADSEA������܂��B�n����̒n��ł����Ƃ��Ⴂ���ł��B�A���}�����W���W�O�O���ł�����A���Ⴓ�P�Q�O�O���������������ƂɂȂ�܂��B��n������C����������C���Z������ �S���t������Ă� �S���t������Ă� ��Ȃ������ƐS�z���Ă��܂��B ��Ȃ������ƐS�z���Ă��܂��B

�����_���R�̎ԗ� �����_���R�̎ԗ�

���̓����܂������s���C�X���G�������A�e���ɌR�����h������Ă��܂��B���E�ŌÂ̒��G���R���Ƃ���G���T�����ւƑ����Ă��܂��B

���C�̊C�݁@���̌������̓G���T�����ł��B ���C�̊C�݁@���̌������̓G���T�����ł��B

�A���r�A��Ń��g�̊C�ƌĂ�Ă� �܂��B�����ɂ́u�����o�̊C�v�u���̊C�v�ƋL����A�ʐςW�O�O�`�P�O�O�O�u�����U�O�`�W�O�������P�W�����C�����S�O�O���A�����_����Ƃ��̎x�������ꍞ�݂܂����o���͂���܂���B�����ƍz�����Z���A�C�݂ł͂P�T���������̌��x�Ƃ��āA��x�o�ăV�����[�𗁂тčĂѓ���̂��x�^�[�������ł��B�j���H�ɖO������z�e���� �܂��B�����ɂ́u�����o�̊C�v�u���̊C�v�ƋL����A�ʐςW�O�O�`�P�O�O�O�u�����U�O�`�W�O�������P�W�����C�����S�O�O���A�����_����Ƃ��̎x�������ꍞ�݂܂����o���͂���܂���B�����ƍz�����Z���A�C�݂ł͂P�T���������̌��x�Ƃ��āA��x�o�ăV�����[�𗁂тčĂѓ���̂��x�^�[�������ł��B�j���H�ɖO������z�e���� �v�[���ʼnj���ł��ǂ��̃��]�[�g���o�ł��B���݃z�e�����Q������܂����A�����ꌬ���z���ł����B �v�[���ʼnj���ł��ǂ��̃��]�[�g���o�ł��B���݃z�e�����Q������܂����A�����ꌬ���z���ł����B

���̂悤�ɕ�����ł��܂��܂��B ���̂悤�ɕ�����ł��܂��܂��B

���ꂼ���w���̂��납��̖��A���C�ŕ����Ԃ��ƁA���Ǝ�𐅖ʉ��ɓ��������Ɨǂ������܂��B�w�j���ȊO�͏o���܂���B���ʂɌ������� ����Ƃ��K����яo�Ă��܂��Ђ�����Ԃ��Ă��܂��܂��B�����������͂Q�T���ȏ�A�C�̂V�{�̔Z�������邩�犴�G�͏����˂��Ƃ�Ƃ��������B���͂�����������̂݁A�����牖���͔Z���Ȃ��Ă��܂��܂��B ����Ƃ��K����яo�Ă��܂��Ђ�����Ԃ��Ă��܂��܂��B�����������͂Q�T���ȏ�A�C�̂V�{�̔Z�������邩�犴�G�͏����˂��Ƃ�Ƃ��������B���͂�����������̂݁A�����牖���͔Z���Ȃ��Ă��܂��܂��B �P�������܂��B�~�l�����������܂܂�Ă���Ƃ��ŁA�H�ׂ鉖�����}�b�T�[�W�p�̉���D�p�b�N�i�D�p�b�N�̃��[�c�j���̂��y�Y������ɔ���ꂦ�Ă��܂��B�������MI�͔����Ă��܂������A���̌��ʂ����������ǂ����͒肩�ł͂���܂���B��ɐ����������痂���܂Œɂ����������ł��B�J�������r�j�[���̑܂���o���ă`���b�g�ʂ��������ŁA�J�����͉��𐁂��܂��B�����Ƌ����ł����B �P�������܂��B�~�l�����������܂܂�Ă���Ƃ��ŁA�H�ׂ鉖�����}�b�T�[�W�p�̉���D�p�b�N�i�D�p�b�N�̃��[�c�j���̂��y�Y������ɔ���ꂦ�Ă��܂��B�������MI�͔����Ă��܂������A���̌��ʂ����������ǂ����͒肩�ł͂���܂���B��ɐ����������痂���܂Œɂ����������ł��B�J�������r�j�[���̑܂���o���ă`���b�g�ʂ��������ŁA�J�����͉��𐁂��܂��B�����Ƌ����ł����B

���悢�捡��̃n�C���C�g

�Ƃ̓M���V����Łu��v�̂��� �Ƃ̓M���V����Łu��v�̂���

�y�g������� �y�g�������

���悢��n�ɏ���ďo���ł��B���� �C���f�B�W���[���Y�u�Ō�̐���v���̂܂�܂ł��B �C���f�B�W���[���Y�u�Ō�̐���v���̂܂�܂ł��B

���������P�D�T�����قǂ͔n�Ԃ�n�E�p�k�E���o�ɏ���č��������s���܂��B�����ɂ̓I���x�X�N�̕悪�����A�l�X�Ȉ�ՌQ������o���Ă��܂��B�n�ォ�猩�邱�̃p�m���}�͎��ƂƂ��ɐF���ς��A����p�x�ɂ���ĐF���ς��܂��B�Q�O�O�O�N�ȏ�O�ɂ��̒n���x�z���Ă����i�o�^�C�l�B���������i�������̂��낤���Ƒz�����邾���ł킭�킭���铹�s���ł��B

�V�[�N�ׂ͍���̊���ڂ̓��ō����U�O���`�P�O�O���قǂ���A���ƕ��ō����ꂽ���R�ȓ��ł��B�����ɂ͏㉺�������@���Ă��܂��B

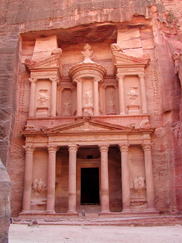

�n����~��Ē����V�[�N���R�O���قǕ����ƓˑR����͊�̑O�Ɍ���܂����B

���ꂪ�����u�G���E�J�Y�l�v���i�ߑO�j ���ꂪ�����u�G���E�J�Y�l�v���i�ߑO�j

�c���q���v�Ȃ������_����K�₵�����A��_��k�Ђ��������s��Z�k���܂������A���������͂����ɂȂ����ꏊ�ł��B

�Q�O�O�O�N�ȏ�O����A���r�A�������痈���V�q���̃i�o�^�C�l��x�h�E�B���ɂ���ĉh�������p�s�s�B�┧������ʂ�����Ռ��z�Q�ɂ͈��|����܂��B���ꂼ�ꂪ�ʂ̊�������A���ԂƂƂ��ɂ��̊�̐F���ω����A�����ꏊ�ɂ������݊ώ@���Ă��邾���ł݂�݂�F���ς���Ă����B���̃G���E�J�Y�l�̖{���̐F�͂ǂ�Ȃ̂��낤���B������������悤�ɐv����Ă��邪�E�E�E�B�����݂��Ƃɂ��蔲���Ă���A�a�炵�������ɂ͂ǂ�ȕ��B����Ă����̂ł��傤���B���ɓ���Ƌ�C�͂Ђ���Ƃ��Ă��ĕʐ��E�A�ґz�ɒ^��A�����Ԃ̎����]�݂��̂Ђ�����ڂ�ڂ�Ɨ����Ă�����������Ȃ����E�E�E�B �ߌ�̃G���E�J�Y�l�B �ߌ�̃G���E�J�Y�l�B

���\���x���`�ɂ�������Ō��Ă������A�����Ȃ��Ȃ��オ��Ȃ��قǖ��͓I�ł����B�B

���Ƃ̕�Q ���Ƃ̕�Q

����ɉ��ɐi��ōs���ƉE���R���ɉ��Ƃ̕�Q���A�Ȃ��Ă��܂��B

����̓A�[���̕�ł��B�R�K���̕�A�o���Č���Ƃ����̌i�F���Ȃ��Ȃ��̂��́A�����������ȕ����Ƒ傫�ȃe���X������܂����B

�y�g���͕W���X�T�O����������k�Ɉʒu����x�C�_�ɂ͂X�O�O �O�N�O�̐V�Ί펞��̏W���̍��Ղ����邱�Ƃ��璆���ōł��Â����j�����̒n�悪�����Ă��邱�Ƃ�����킵�Ă��܂��B �O�N�O�̐V�Ί펞��̏W���̍��Ղ����邱�Ƃ��璆���ōł��Â����j�����̒n�悪�����Ă��邱�Ƃ�����킵�Ă��܂��B

BC�UC�i�o�^�C�l����Z�B

BC�SC�Z���E�X���̏P���Ŕ�Q����B

BC�U�R�N���[�}�鍑������h�����邪�A�a�������B ���o�Ə��N ���o�Ə��N

�M���� �M����

BC�R�P�N���_���̉��w���f�̍U�����̓y���������B

AC�Q�D�T���I�ɍĂу��[�}�鍑�̎x�z��������B

�R�U�R�N��n�k�����蒬�͉�ŏ�ԂɂȂ�U���I�ɂ͐l���Z�܂Ȃ��Ȃ����B

�V���I�ɃC�X�����R���������P�Q���I�ɂ͏\���R���Ԃ������A�l�X����͖Y�ꋎ���Ă����܂����B

�P�W�P�Q�N�X�C�X�T���ƃ��n�����_�}�X�J�X����J�C���ɍs���r���y�g���̉\����Ղ��m�F���A���E�ɒm�炵�߂܂����B

�G�h�E�f�C�� �G�h�E�f�C��

�G���E�J�Y�l����P���ԂقǎR��������܂��ƁA�J�̈�ԉ��ɂ����ՁF�Q�`�RC�iAC�j�Q�K���Ă̑��Փa������܂����B�����S�T�����T�O���A ��K�̓���������W���ł��B�㐢�ɂȂ�r�U���`������̕ǖʂɏ\���˂����܂�Ă������߁u�G�h�E�f�B���i�C���@�j�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B ��K�̓���������W���ł��B�㐢�ɂȂ�r�U���`������̕ǖʂɏ\���˂����܂�Ă������߁u�G�h�E�f�B���i�C���@�j�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

�z�e���ɍ炭�Ԃ͐F�Ƃ�ǂ�Ŕ������B

�@ �@ �@ �@ �@ �@

���[�Z�̐� ���[�Z�̐�

���[�Z�������őłƐ����N���o�Ă����ƌ����Ă����B

���������ɂ���炵���B

���̒n�}�o�_�̓A���}���̓�U�O�����Ɉʒu���Ă���B�t���[�c�W���[�X�̖��Œm���Ă���悤�ɔ엀�ȓy�n�������A�d�v�Ȓn��ł��������B�r�U���`������͂Q�T�̋������A�l�{�R�̘[�ɂ������̂ŏ���҂̏d�v�ȋx���n�ł����B

���{�ɋA�����������x �f��u�\���v�����Ȃ���E�E�E�B �f��u�\���v�����Ȃ���E�E�E�B

�l�{�R�̕������� �l�{�R�̕�������

�a���҃��[�Z�����̒��O�ɓo�����R�u�l�{�R�v�ɐ��W���[�W�������܂��B�����̎R������͎��C�E�����_����E�G���R�E�G���T���������n���܂��B���̋���͕������Łu���[�Z�̂��߂̋���v�u���狳��v�u���}���A����v�ƒ��ŕ�����Ă��܂��B�P�X�R�R�N����t�����V�X�R����̎�ŊǗ�����Ă��܂��B���[�}�@���̐��p�E�����K�ꂽ���j�������g�ƉE�̂悤�ȁu���[�Z�̏�v�������Ă��܂��B

�����_���̃A���}�����ۋ�`���烌�o�m���̃x�C���[�g��`��

�T�D �֍Ă� �֍Ă�

�哝�̕{ �哝�̕{

���o�m���ƃC�X���G���͒n���C�ɖʂ������������A��ꎟ���E���ŃI�X�}���g���R���炱�̒n���D��������C�M���X�ƃt�����X���A���n�����p�����邽�߂ɍ��グ�܂����B���ł͈��|�I�ɑ����C�X�������k�������邽�߁A�����h�ł��郆�_�����k�ɃC�X���G�����������A�}�����h�L���X�g���k���ɂ̓��o�m�������������A���C�X�����̖h�g��Ƃ����̂ł��B

�������A���o�m�����Ƃ̍\���ɂ͒v���I�Ȍ��ׂ�����܂����B �哝�̂��}�����h�̃L���X�g���k�A���X���j�[�h�C�X�������k���S���A�V�[�A�h�C�X�������k�ɂ͖��_�E�I�ȍ���c�����^�����܂����B�������c�����蓖�Ă̓L���X�g���k�F�C�X�������k���T�S�F�S�T�ł����B����ŃC�X����������s�����o�Ȃ��ق����������Șb�ł��B �哝�̂��}�����h�̃L���X�g���k�A���X���j�[�h�C�X�������k���S���A�V�[�A�h�C�X�������k�ɂ͖��_�E�I�ȍ���c�����^�����܂����B�������c�����蓖�Ă̓L���X�g���k�F�C�X�������k���T�S�F�S�T�ł����B����ŃC�X����������s�����o�Ȃ��ق����������Șb�ł��B

�P�X�V�O�N�����_����{���n�ɂ��Ă����p���X�`�i�l�͐��{����ǂ��o����ă��o�m���암�ɏI�����A�Q�������iPLO�j���ăC�X���G�����U�����n�߂��̂ł��B�����Ń}�����h�L���X�g���k�������p���X�`�i��ɍU���������܂����B���̎������������ŃC�X�������k�ƃL���X�g���k�̊ԂőS�ʓI�ȓ���ւƔ��W���Ă��܂��܂����B�����ĂP�X�X�U�N�̒��܂łP�U�N�ԓ��킪�������̂ł����B �����̎���Ƃ���ɕ��������܂��B��������S�ł��B���͂��炵�����ɂȂ����܂��B �����̎���Ƃ���ɕ��������܂��B��������S�ł��B���͂��炵�����ɂȂ����܂��B

���Ղ��c��V���b�s���O�Z���^�[ ���Ղ��c��V���b�s���O�Z���^�[

�X�̒��S����쓌�ɉ��т�_�}�X�J�X�ǂ���œ����ɕ�����A�������L���X�g���k��Ő��������X������ł���A�_�}�X�J�X�ʂ�̓��o�m������̒�탉�C���ł�����A�O���[�����C���ƌĂ�Ă��܂��B

����ł��s���͂������Ė��邭�t�����h���B�[�ł���A�O���[�����C�����s�����藈���肵�Ă���̂ł��B�Č���ڎw�����������C�Â��Ă���A�N���N�V�����̖苿���l�͌��C�ȏ�C�����Ă���悤�ȋC�����܂����B�����Ƒ傫���S�鍑�̈���Ǝv���܂��B

�s���Ɏc���� �s���Ɏc����

���o�m���R���ƃA���`���o�m���R�������ăx�[�J�[�����������̍��ƊX�́A�n���C�ɂ��ʂ��Ă��邱�Ƃ������āA���j�̏\���H�ł���A�Ñォ�猻��Ɏ���܂ł̈�Ղ�������Ƃ���ɂ���A���z�̂��ߐV���Ɍ@��N�����ǂ��ɂł��Ñ��Ղ��o�Ă���̂ł��傤�B���̎ʐ^�̈�Ղ����[�}����̗���̏����ł��肻�̏�Ƀ��o�m�����̏�����ł��g�������Ȃ�������Ƃ�����\�ł����B

�܂��A���o�m���ɏZ�ސl�X�͌Ñ�t�F�j�L�A�l�̎q�������������ł��B�Â����獑�ےʏ��̕���Œb����ꂽ�����ł�����A���a�����߂����邱�̍��͏��ƁA�_�ƁA�ό��Ƃ𒆐S�Ƃ��č���ǂ�ǂW�s�����Ƃł��傤�B

�C���V�A�b���[�i�A���[�̐_���]�ނȂ�j����܂����Ă݂����A�����̃c�A�[�ł����B

|